Blinde Türen

Franz.: Porte blindée

Deutsch: erblindete Türe

Franz.: Porte blindée

Deutsch: erblindete Türe

Ist es nicht phantastisch, in einem Land zu leben, das so grosszügig ist mit Menschen in Not, die nicht wissen wohin? Wir haben unsere Offenherzigkeit ja immer wieder unter Beweis gestellt. Im zweiten Weltkrieg etwa haben wir rund 55’000 erwachsene Flüchtlinge aufgenommen (davon etwa 21’000 Juden). Denjenigen, denen das wenig erscheint, sei in Erinnerung gerufen, dass die USA, die ja als Hafen der Verfolgten gesehen werden, von 1933-1945 gerade einmal 250’000 jüdische Flüchtlinge aufgenommen haben. Aber es geht hier natürlich nicht um einen Wettbewerb in Hartherzigkeit.

Es ist aber auch vor diesem Hintergrund beeindruckend, was wir hören: In Syrien steige der Leidensdruck. Ein Drittel der Bevölkerung ist auf der Flucht, so hört man, rund zwei Millionen jedenfalls. Dem will sich nun auch die Schweiz nicht verschliessen und sogar SVP-Politiker fordern, mehr syrische Flüchtlinge ins Land zu lassen. Das Kontingent syrischer Flüchtlinge könnte erhöht werden. Aha! Wieviel sind es denn bis jetzt? Bisher hat die Schweiz – Achtung, Trommelwirbel! – 70 syrische Flüchtlinge aufgenommen. Das zu erhöhen sollte ja nicht wirklich schwierig sein. Aber diese Dimension passt ja auch zur notorisch hartherzigen SVP, richtig? Klar. Die notorisch warmherzige SP nämlich könnte sich durchaus die Aufnahme von – Achtung, nochmals Trommelwirbel! – “ein paar Hundert” Flüchtlingen vorstellen.

Wie gesagt: Welche eine Freude, in einem so grosszügigen Land zu leben.

… when there are a lot of people willing and able to do a job, that job generally doesn’t pay well. This is one of four meaningful factors that determine a wage. The others are the specialized skills a job requires, the unpleasantness of a job, and the demand for services that the job fulfills.

The delicate balance between these factors help explain why, for instance, the typical prostitute earns more than the typical architect. It may not seem as though she should. The architect would appear to be more skilled (as the word is usually defined) and better educated (again, as usually defined). But little girls don’t grow up dreaming of becoming prostitutes, so the supply of potential prostitutes is relatively small. Their skills, while not necessarily “specialized”, are practiced in a very specialized context. The job is unpleasant and forbidding in at least two significant ways: the likelihood of violence and the lost opportunity of having a stable family life. As for demand? Let’s just say that an architect is more likely to hire a prostitute than vice versa.

Steven D. Levitt / Stephen J. Dubner: Freakonomics, New York 2005, 105 f.

Mercedes scheint keine Freude am vorstehenden Spot zu haben. Wir schon.

Immer wieder hört man, Überwachung und Kontrolle seien doch nicht problematisch, wenn man nichts zu verstecken habe. Unterstellt wird also, dass nur Leute Privatsphäre einfordern, die etwas (Zweifelhaftes, Illegales, Dubioses) verstecken möchten.

Ich für meinen Teil bin mir aber nicht bewusst, etwas Unzulässiges, Illegales oder auch nur Zweifelhaftes zu tun, wenn ich auf die Toilette gehe, und ich nehme auch an, dass ziemlich jeder weiss, was ich dort tue. Ist nun mein Bestreben die Geheimhaltung, wenn ich nicht wünsche, dass man mir dabei zusieht. Habe ich also etwas zu verstecken?

Es kann passieren, dass man beim Lesen erschreckt und denkt: das ist wahr, genau SO fühle ich es auch.

Dies ist mir vor einigen Tagen passiert, als ich die Cahiers von Paul Valéry las.

Ego – Insula – Souvenirs

Bizarre tête – Je n’existe que singulier et comme à l’état naissant. Ne comprends que ce que j’invente. Ce qui a infecté mes études – et dégoûte des maîtres qui n’excitaient pas ce sens – Au contraire!

Faire inventer est le secret de l’enseignement non bête.

Voir un homme d’esprit visiblement grossier “expliquer” une délicatesse littéraire, une difficulté de raisonnement ou d’expression – est démoralisant. Je ne pouvais pas concevoir que tel rustre diplômé comprît ce que je ne comprenais pas. Et je m’habituai à ne pas savoir ni comprendre – Ce qui fit que je me séparai in petto de ces êtres et de leurs vérités – et me sentis d’une autre espèce – inférieure par bien des choses – et résigné à l’être, à ne vivre que de ses propres ressources.

Il me semblait non moins impossible que quelque prêtre pût savoir au vrai ce qu’il enseignait et comprendre ce qu’il disait. La foi est la supposition contraire -, et se réduit dans les jeunes esprits à cette confiance naturelle. – Je ne pus jamais imaginer qu’un homme en sût plus qu’un autre si ce n’est par quelque observation de ses yeux, ou en quelque mode d’action et d’opération.

Croire, donc, en toute matière, me parut un état provisoire et expédient. Un pis-aller. On ne peut s’en passer, comme on se contente de peu, soit par indifférence, soit par nécessité, soit par négligence naturelle et paresse. Mais la foi veut que l’on donne à ce minimum plus de valeur qu’à une certitude positive.

D’ailleurs je ne fus pas plus convaincu de la démonstration de l’égalité des triangles que de celle de la Trinité.

Je n’ai jamais compris cette démonstration d’Euclide (comme je l’ai expliqué à Painlevé) – et ce genre de résistance – transformé par la discipline scolaire – en répugnance – a vicié pour toujours mon éducation mathématique.

Il me semblait qu’on ne transporte pas un segment dans son esprit pour l’appliquer à un autre sans faire d’avance que l’on trouvera égalité ou non. L’esprit fournit segment, transport, conservation et différence -, et cela ne prouve rien. Si, au contraire, l’opération est matérielle – elle n’a aucune généralité – et le théorème n’existe pas. La constatation ne déborde pas son acte. D’ailleurs un triangle dont les sommets seraient Sirius, Véga et Antarès est peu maniable – et même d’existence assez disputable – si on le confond pas avec celle d’une petite figure sur le papier.. Ici, le prêtre dirait que ce qui est lié et délié sur la terre est lié et délié dans le ciel!

Mais peut-être faut-il qu’il y ait de mauvais élèves, des esprits bouchés – pour que quelques-uns s’opposent aux maîtres de basse qualité? Car le bon et docile élève d’un maître bête reflète de la bêtise et reçoit la récompense de se l’être assimilée. Ce qui se voit tous les jours.

(Paul Valéry, Les Cahiers, Bd. I, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), Paris 1973, S. 161 f.)

“Orchidee” stammt etymologisch aus dem Griechischen Wort ὄρχις (der Hoden).

Wüssten diejenigen, die die Orchidee als Symbol benutzen, woher das Wort stammt, so hätten sie sich vielleicht ein anderes Symbol ausgesucht.

Ein Passagier eines Zugs, der frontal mit einem anderen Zug zusammengestossen ist, tut dem Blick seine Eindrücke kund.

Die Zeitung titelt:

Er sass im Unglückszug

“Ich steige nie mehr vorne ein!”

Doch zum Glück gibt es die Kommentarspalte, wo der fatale Irrtum des jungen Mannes aufgedeckt wird. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an Salomon Rittergold aus Lausanne, der Herrn L. möglicherweise das Leben gerettet hat mit seinem wertvollen Hinweis auf das Zufallsgesetz in seinem Onlinekommentar!

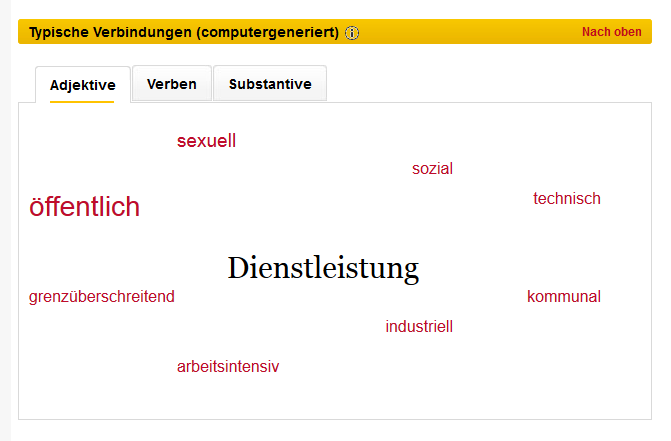

Viele Blogs etc. werden neuerdings mit Wortwolken verziert (warum dieser hier eigentlich nicht …?), in denen nach geheimnisvollen Algorithmen ermittelte angeblich in engem Zusammenhang oder zumindest häufig in der Nähe stehende Termini häufig auch noch dekorativ in unterschiedlichen Farben und Schriftgrössen gruppiert werden. Falls man einmal nicht weiss, was man sagen, denken oder assoziieren soll, hier findet man die nötigen Anregungen. Kleine Landkarten des Geisteslebens sozusagen. Da auch mit Häufigkeiten operierend: Des Geisteslebens vieler. Ein Geisterschwarm!

Auch der altehrwürdige Duden verschliesst sich dem nicht und bietet passende Adjektive, Verben und Substantive zu den aufgeführten Termini an. Das versaute Ding.

Ninon de Lenclos (1620-1705) ist ohnehin eine der eindrücklichsten (weil selbständigsten) Persönlichkeiten des 17. (aber auch jedes anderen) Jahrhunderts.

Im Vergleich zu ihr und ihren Freundinnen (Marion de Lorme [1613-1650], Marguerite Rambouillet de La Sablière [1636-1693] oder Königin Christine von Schweden [1626-1689], nicht zu sprechen von den berühmt-berüchtigen Schriftstellerinnen Mme. de Maintenon [1635-1719], Mme. de Sévigné [1626-1696] und Mlle. de Scudéry [1607-1701]) scheint die Emanzipation in den letzten 400 Jahren nicht wirklich vorangekommen zu sein, obwohl – oder vielleicht gerade weil – deren Verhältnis zur Sinnlichkeit ein deutlich unverkrampfteres war.

Monsieur de La Rivière […] war ein für seine spöttischen Bemerkungen bekannter Freigeist. Als man ihn eines Tages über seine Ansichten vom Jenseits befragte, erwiderte er: “Um die Wahrheit zu sagen, ich finde die Gerüchte, die darüber im Umlauf sind, sehr lästig.”

Annie Brierre:

Ninon de Lenclos. Kurtisane zur Zeit des Sonnenkönigs, Lausanne 1971, 197

Erzählt Tallemant des Réaux (1619-1692) in seinen Historiettes, über Heinrich IV. (1553-1610) in der gleichnamigen Geschichte zur Begegnung Heinrichs mit Fanuche, einer seiner vielen Geliebten:

Quand on luy produisit la Fanuche, qu’on luy faisoit passer pour pucelle, il trouva le chemin assez frayé et il se mit à siffler. « Que veut dire cela? » luy dit-elle. — « C’est » respondit-il, que j’appelle ceux qui ont passé par icy. — Picquez, picquez, » dist-elle. « vous les attraperrez. »

Den letzten Satz (also die Antwort Fanuches auf Heinrichs freche Bemerkung) findet man nicht in der 1. und 2. Ausgabe der Historiette von 1834 und 1840. Sucht man in Google nach Tallemant und Fanuche kommt man auf diese verstümmelten Fassungen (ebenso die Encyclopédie de l’Agora). Prüderie des 19. Jahrhunderts, die sich auf Internet fortsetzt. Erst in der 3. Ausgabe von Mommerqué und Paulin im Jahre 1862 findet sich der vollständige Text (vgl. Archive.Org hier, bzw. im dirketen Link auf Google Books hier).

Raoul Rosières übrigens, in seiner Publikation (Une Historiette de Tallemant des Réaux, annoté par un folkloriste, Paris 1894, 12) zweifelt unter Verweis auf Bonaventura des Périers wohl zurecht an der Authentizität der Bemerkung.

René Floriot, Zu Unrecht verurteilt (orig.: Les erreurs judiciaires), Hamburg 1969, 8 f.

Kommen solche Justizirrtümer häufig vor?

Es wäre sehr gewagt, eine auch nur ungefähre Statistik aufstellen zu wollen. Halten wir dennoch folgende Tatsache fest: Es gibt in Frankreich zwei Instanzen, die Strafkammer (Tribunal) und den Gerichtshof (Cour), die nacheinander denselben Fall verhandeln. Der Gerichtshof hebt in 25 Prozent aller Fälle das Urteil, das in erster Instanz gefällt wurde, wieder auf. Die Gerichtsräte des Hofes, die unter den Beamten der Kammer ausgewählt werden, wissen sehr wohl, dass ihnen ihre Beförderung nicht gleichzeitig Unfehlbarkeit eingetragen hat. Gewiss haben sie das letzte Wort, aber damit ist keineswegs gesagt, dass sie immer recht hätten. Mit anderen Worten, wenn ein gerichtliches Urteil für ungültig erklärt wird, so ist eine der beiden Entscheidungen mit Sicherheit falsch… und zwar nicht unbedingt die der ersten Instanz.

Hier bietet sich eine Schlussfolgerung an: die Justiz fäll in einem von vier Fällen entweder ein vorläufiges Fehlurteil, was das geringere Übel ist, oder, was weit schwerer wiegt, ein endgültiges Fehlurteil

Dem muss man wohl widersprechen. Denn genau das ist es, was die Richter erlangen, wenn sie auf die höchste Instanz aufsteigen: Unfehlbarkeit. Ihnen geht es ganz wie dem Papst: Sie werden nicht Richter, weil sie unfehlbar sind, aber sie werden unfehlbar, weil sie oberste Richter werden, weil damit gegen ihre Entscheide kein Kraut gewachsen ist bzw. kein Rechtsmittel mehr besteht.

Will man mit Floriot unterscheiden zwischen “letztes Wort haben” und “Recht haben”, dann muss sich das “Recht haben” auf anderes stützen können als eben auf “das letzte Wort haben”. Supponiert wird damit die Existenz einer metajuristischen Entscheidbasis. “Endgültige” Fehlurteile kann es mithin nur geben, wenn es jenseits der letzten juristischen (oder richterlichen) eine weitere Instanz gibt, die eine Entscheidung über das Richtig und Falsch erlaubt.

La plupart des gens acceptent très volontiers que le premier venu ait des droits sur eux. Un inconnu les force à venir au téléphone, les force à répondre à sa lettre, les force à se mettre en colère parce qu’il les insulte, ou à démentir parce qu’il les a calomniés. J’imagine le volé qui ne porterait pas plainte : eh quoi ! suffirait-il donc qu’on me volât pour prendre pied dans ma vie?

Montherlant, Carnet XXI.

Und ganz ähnlich:

Comment faire des choses grandes, quand tant d’heures sont perdues à ménager la susceptibilité des gens ? Il faut vivre à genoux.

Ebenda.

Letzte Kommentare